こんにちは。かーる1世です。

東京・上野にある国立国会図書館の分館、国際子ども図書館に行ってきましたので、ご紹介したいと思います。

目 次

ドラマ「名建築で昼食を」

名建築で昼食をというドラマをご存知でしょうか?2020年にテレビ大阪・BSテレ東で放送された深夜ドラマで、その後、横浜編スペシャル、大阪編、そして再放送もされています。

僕はリアルタイムの放送を知らず、最近になってAMAZON prime videoで視聴しました。

アール・デコ、フランクロイドライト、安藤忠雄といったワードが引っかかってこのドラマにたどり着いたんです。

ドラマの内容は、主人公の池田エライザと田口トモロヲが、タイトル通り名建築を巡りランチもするという番組です。

建築物内を巡るパートはそこで働く素人の方が登場して説明を加えるという、ドキュメンタリータッチな部分もあるドラマでした。主人公のアドリブが多めだったそうですよ。

このドラマに興味がある方は、テレビ大阪のリンクからどうぞ。

前置きが長くなりましたが、ドラマのエピソード9が今回ご紹介する国際子ども図書館です。では、行ってみましょう♪

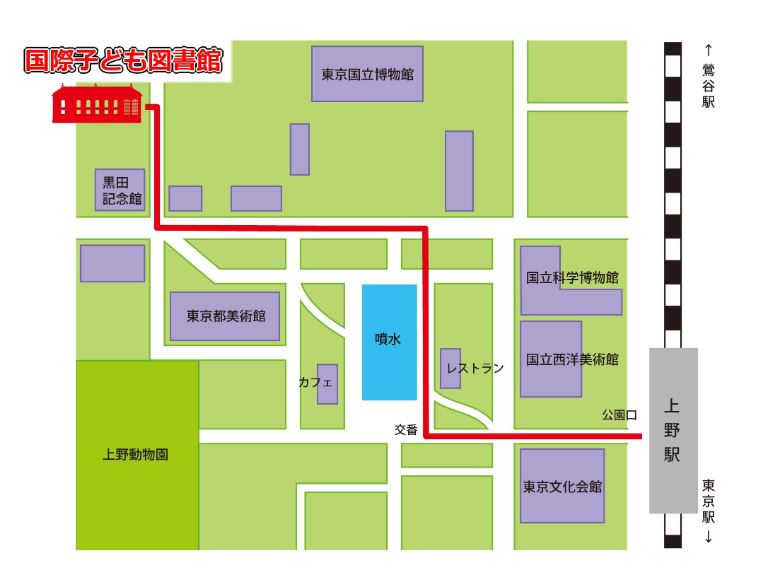

国際子ども図書館の場所

JR上野駅公園口から歩いて10分くらい。国立西洋美術館や全長30mのシロナガスクジラのオブジェがある科学博物館

などを横目に見て京成電鉄の廃止された旧博物館動物園前駅を右に曲がったところにあります。この駅は昔、何度か利用した記憶があります。こんな場所にあったのかぁ。

公式サイトの案内図がこちら。

上野公園の桜はまだでしたが、噴水のそばにある紅い梅の花が満開でした。

国際子ども図書館の概要

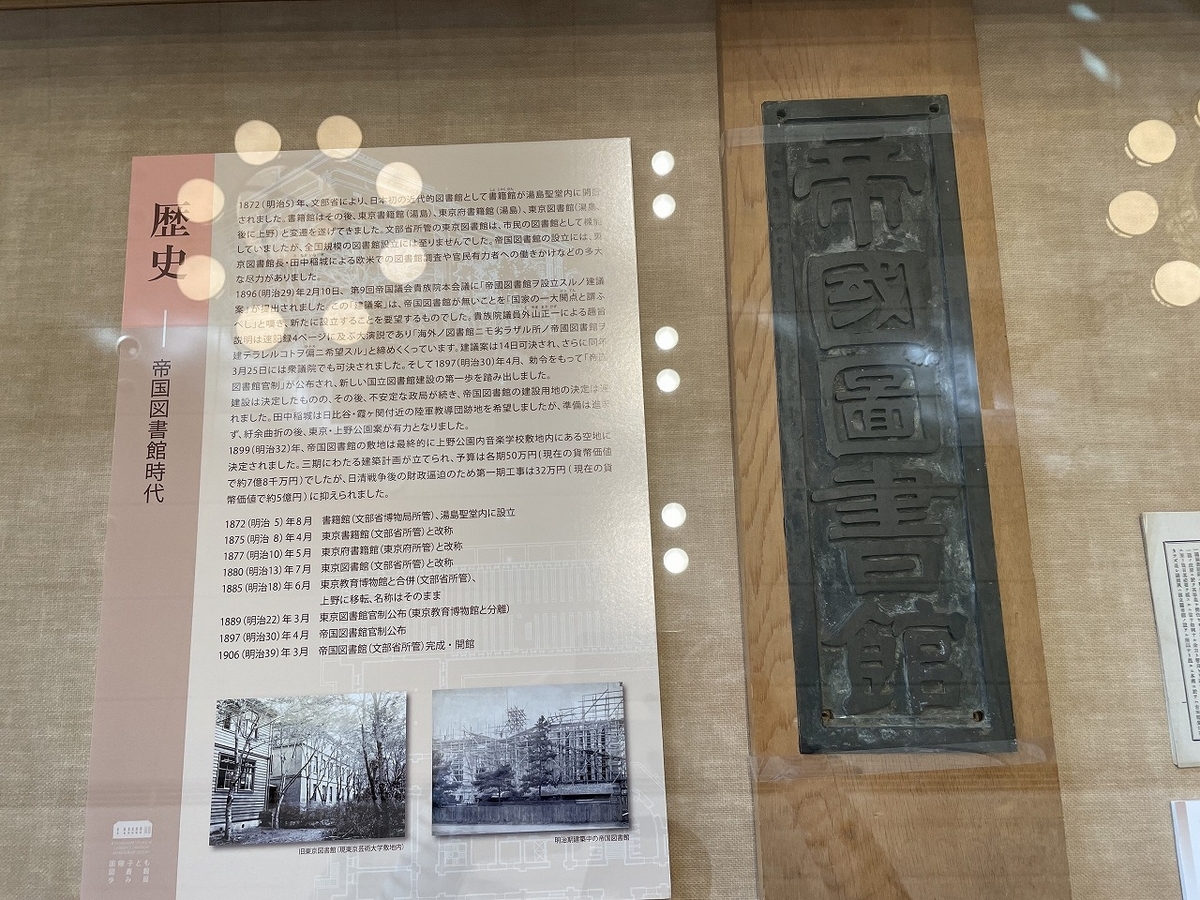

レンガ棟の建物は1906年(明治39年)に帝国図書館として建てられたルネサンス様式の建物です。戦後は国立国会図書館の支部施設として使われていましたが、児童書専門図書館として2000年に国際子ども図書館に生まれ変わっています。

レンガ棟は安藤忠雄氏により補修と復元がされています。古い建物の機能性を高めるために、庭側の外壁をガラスウォールで張り出して覆い、建物に傷をつけることなくエレベータやカフェなどが設置されました。

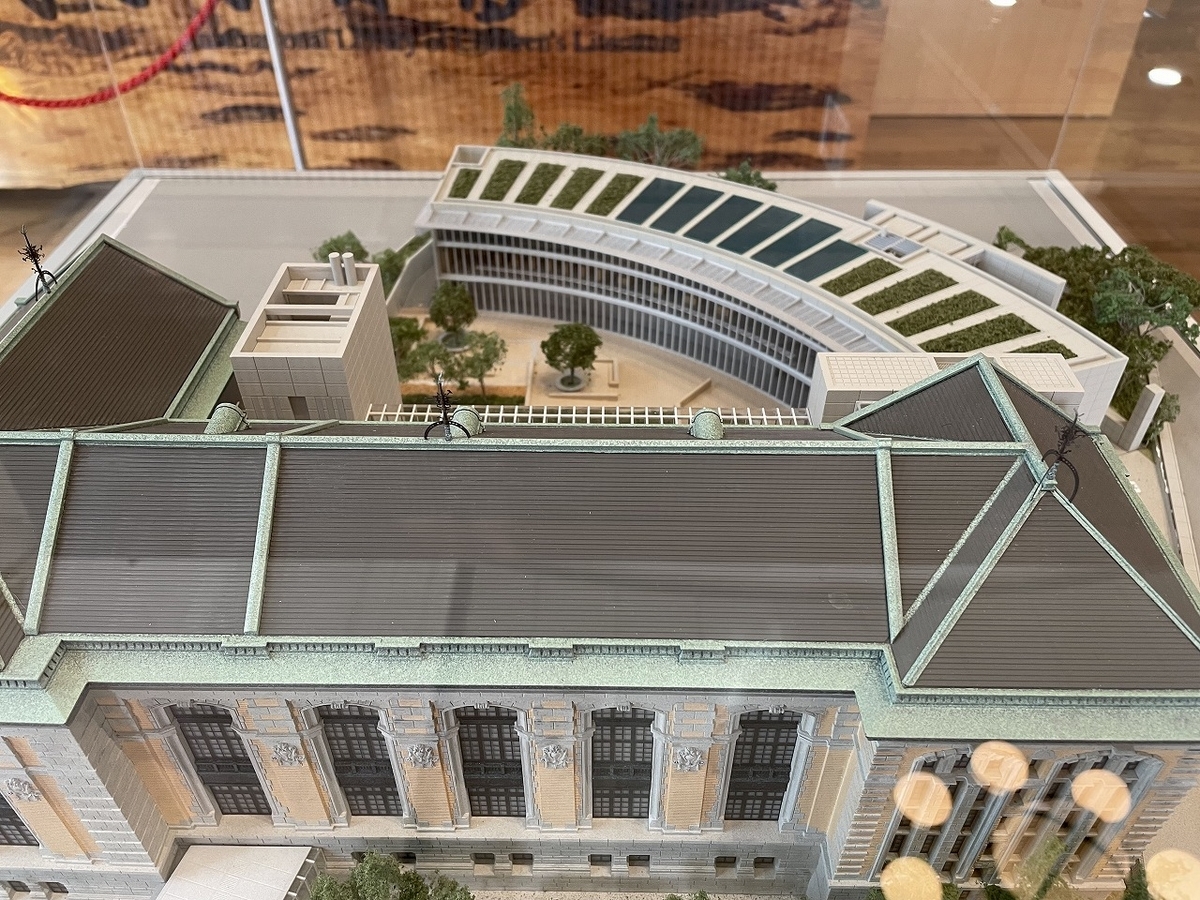

2015年には研修室や資料室などが入るアーチ棟が完成しています。

模型ですが全体像がこちら。

見学したのは3階建てのレンガ棟のほう。アーチ棟の中には入っていませんが、こちらは2階建てでお互いに行き来ができるようになっています。

国際子ども図書館の利用方法

公共の図書館ですから入館は無料です。月曜日と祝・休日などのほか休館日があるのでご注意ください。開館時間は9:30から17:00の間です。詳しくは公式サイトでご確認ください。

混雑時は整理券を配り入館制限を行うことが、公式サイトのお知らせに書かれています。一般的には土曜日や日曜日だと伺いましたが、最近は整理券を配るような混雑はないそうです。ドラマの影響で混雑していた時期があったようですね。

児童向けの図書館ではありますが、大人でも十分に楽しめる図書館です。僕は建物の見学を目当てに行きましたが、児童書ギャラリーの絵本コーナーで相当の時間を費やしてしまいました。

国際子ども図書館の建物見学

大階段

エントランスをくぐりロッカーに荷物を入れてふり返ると、そこには大階段。まずは3階まで昇ってみました。

階段室は3階まで吹き抜けになっていて、天井までの高さが20メートルあります。階段好きにはたまらない光景です。

階段の裏部分に板が張られているのは、見た目と補強のためでしょうか?階段を下から支える柱がないので開放的な空間です。

装飾した柵も凝ってますよ。保存のためガラスウォールで囲われていますが、鉄で造ったレースのような模様が美しい。

階段室の天井部分には漆喰で模様が描かれています。

そこから下がっているのは100年越えのシャンデリア。明治時代から使われています。

大きな窓の枠は木製です。

写真でお気づきの通りフロアごとの天井がとても高い。

なので、ドアの高さも半端ないです。

廊下

天上は漆喰で固められたアーチ状になっています。

各部屋の扉は木製です。押し開きのため手を当てる金具がついているのですが、その金具には「おすとあく」という刻印が。昔は押し開きなんて珍しかったのかも。

この廊下は改修後、レンガ棟の外側に新たに造られたものです。なので、右側の白レンガ貼りの壁が明治時代に造られた建物の外壁に当たります。

3階ホール

現在は音楽会などのイベントに使われており、図書館を紹介する展示コーナーがありました。

開設時の帝国図書館のプレートがガラスケースの中に収められていました。

ホール内に張り出し窓と小さなテラスがあり、

外壁の装飾を間近に見られるほか、壁や柱の触れることができます。

3階には「本のミュージアム」という部屋があるのですが、残念ながら休室中で入れなかったのは本当に残念。その代わりと言うわけではありませんが、読書や食事に便利そうな形をしたリンネの木馬や

目録カードボックスが通路に展示されていました。PCがない時代はこのボックスに入っているカードで書籍の検索をしたようです。

天井の高さや大きい窓、大きな扉は当時、かなり珍しかったようで、芥川龍之介や宮沢賢治が著書の中で小説の場面に使っているそうです。

2階児童書ギャラリー

2階には「調べものの部屋」という文字通り調べものに役立つ資料が収められた部屋と、「児童書ギャラリー」という部屋があります。

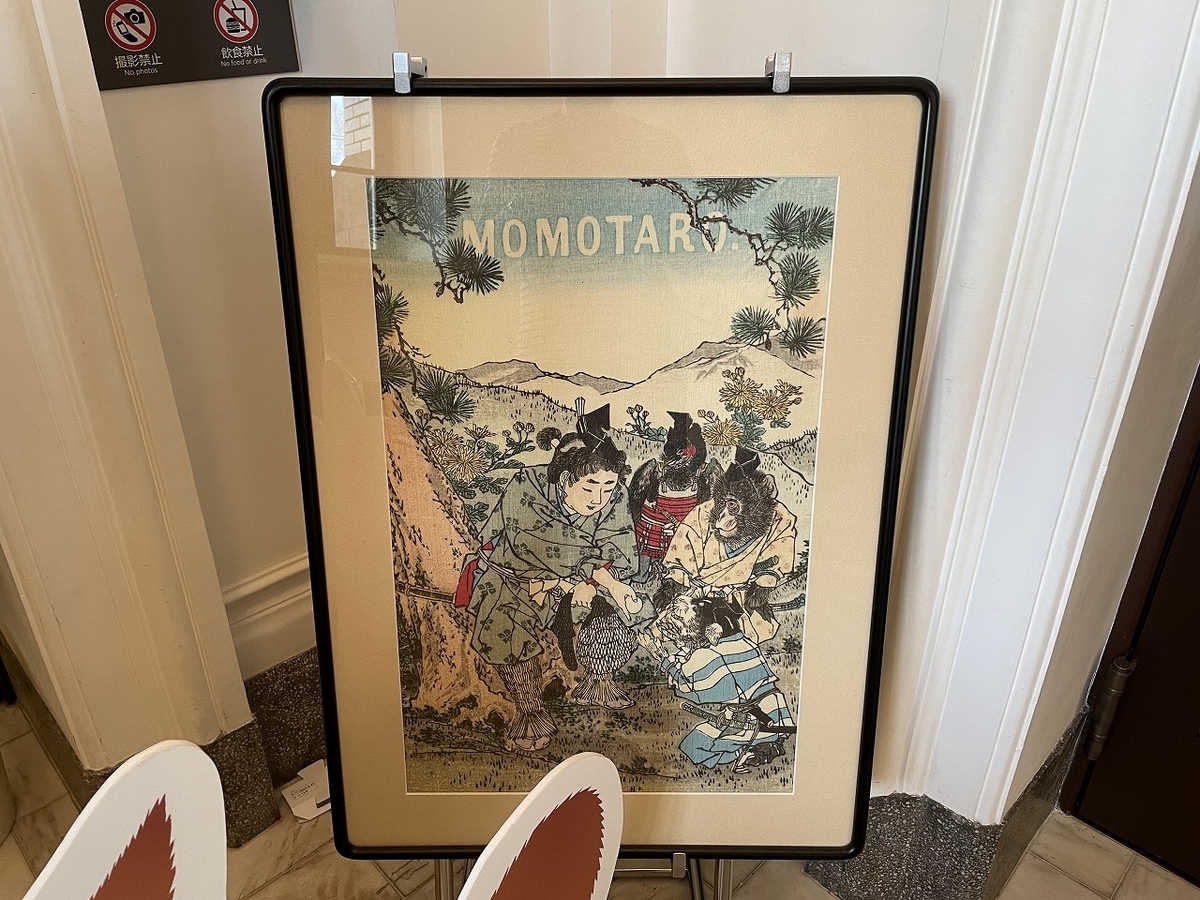

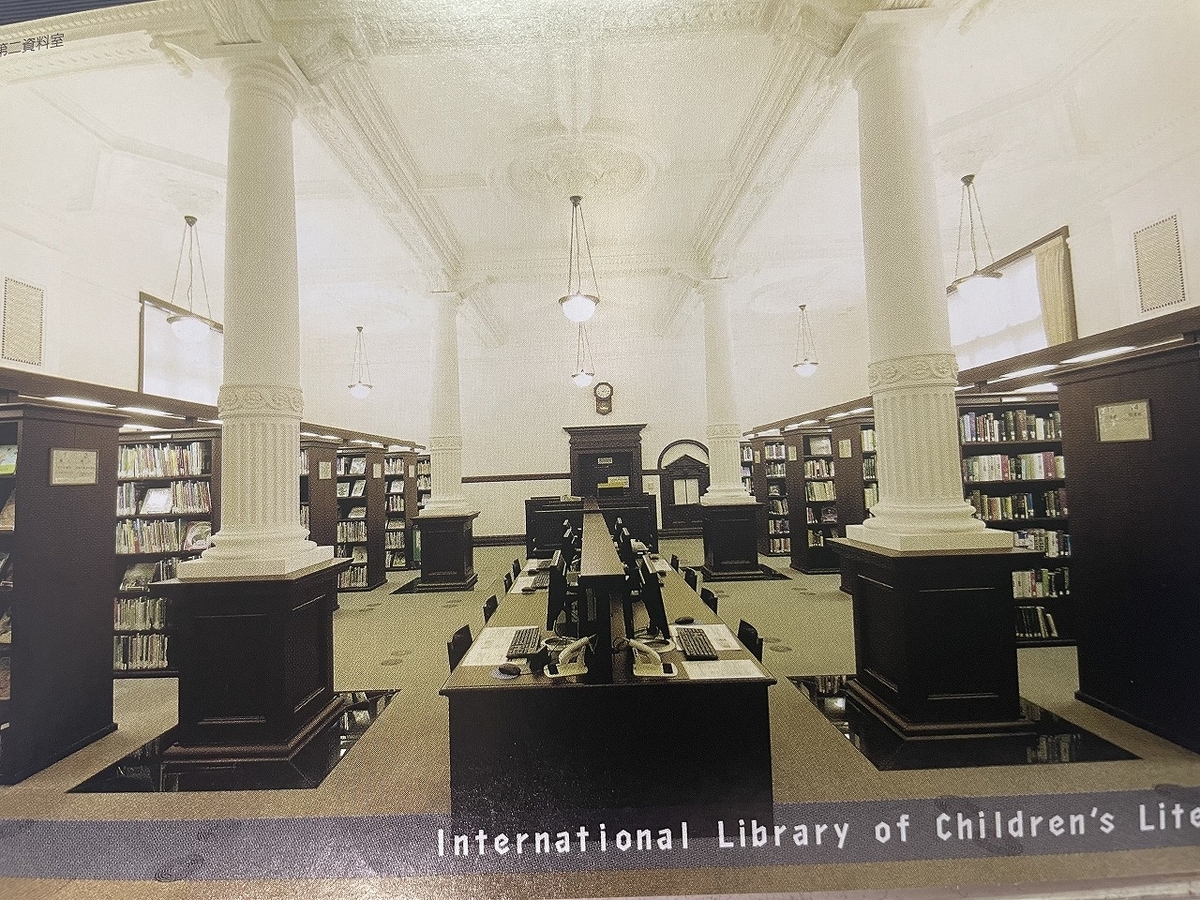

この部屋は撮影禁止で、写真を撮れない代わりにポストカードを頂きました。帝国図書館の開館時、ここは特別閲覧室だったそうです。

当時の状態に復元されているのですが、装飾が施された印象的な4本の柱の中には、割った竹が下地として使われているそうです。

カフェテリア

1階の増築部分にカフェテリアがあります。

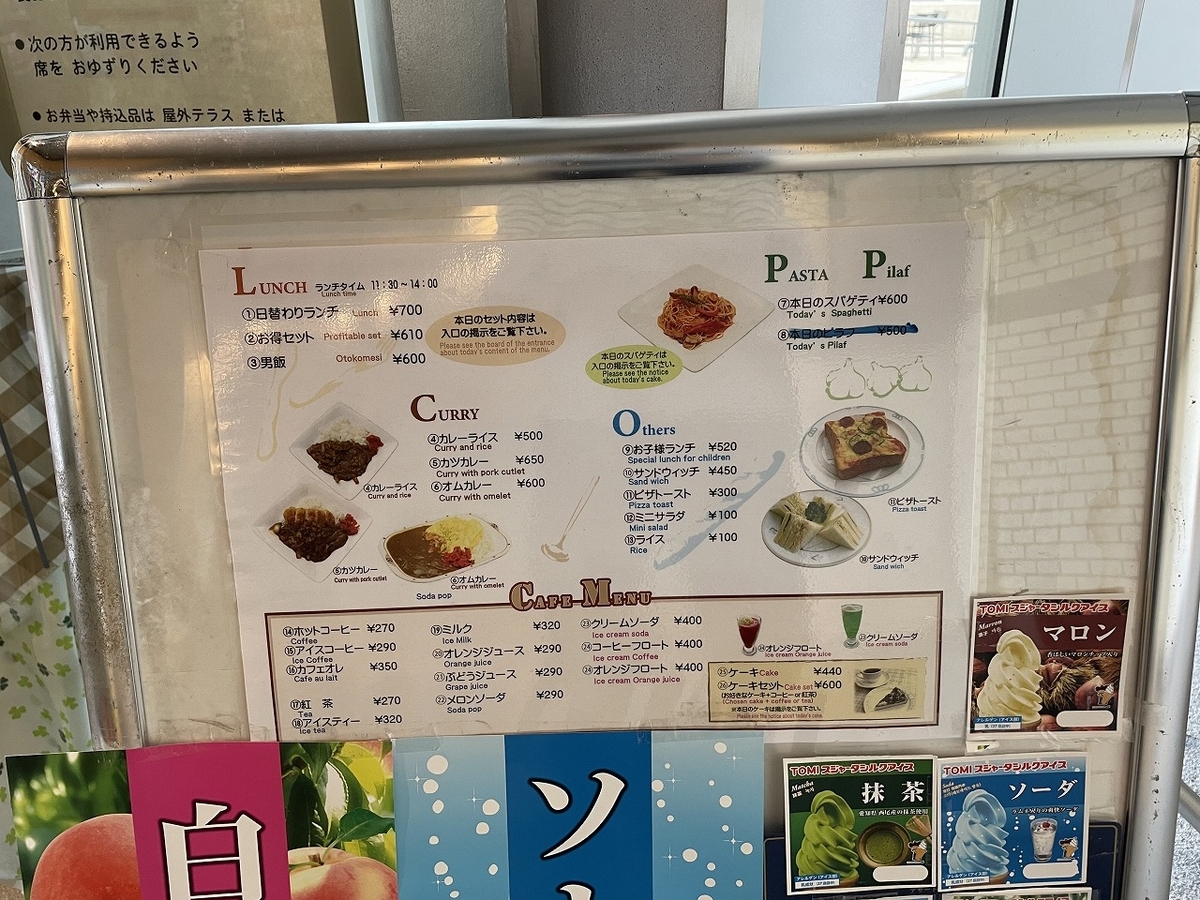

メニューはこのような感じ。ドラマではナポリタンを食べていたのですが、米を食べたかったのでハンバーグカレーにしました。

中の自販機で食券を買ってカウンターで渡します。店内のテーブルはそれほど多くはありません。気候が良ければテラスで食べるのも良さそうです。持ち込みの飲食物もテラス席ならOKだそう。

カフェテリアの店内は昭和の食堂と言った雰囲気が漂っていました。いろんなモノが置かれているからかもしれません。増築されたのは平成ですけどね。

番号を呼ばれ取りに行くセルフサービスです。味も含めて学食っぽい感じでした。

終わりに

火曜日と木曜日の週2回、事前予約制のガイドツアーが行われています。自由見学では入れない休室中の部屋にも入れるらしい。

建物に焦点を当てた展示会が開催されるので、その期間中にまた行くかも知れません。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。